|

|

|

|

| Radar und Bordfunkmeßgeräte |

|

|

|

|

Ein interessantes Kapitel in der Geschichte der

Nachtjagd war die Entwicklung und der Einsatz von elektronischen

Such- und Abwehrgeräten. Als erstes bordinternes Hilfsmittel

setzte man bei den deutschen Nachtjägern den "Spanner" ein

(siehe Zielsuchgeräte). Dieses optische Suchgerät arbeitete auf

Infrarotbasis. Das erste an Bord der Nachtjäger verwendete

Funkmessgerät war das FuG 202 , "Lichtenstein BC". Der erste

Abschuss mit Hilfe eines solchen Funkmessgerätes gelang Lt.

Becker. Mit diesem Lichtenstein-Gerät und seinen verbesserten

Varianten sowie dem SN 2 wurde eine vorhandene Lücke

geschlossen, denn die am Boden installierten Funkmessanlagen vom

Typ, "Würzburg-Riese" (Siehe auch Flugabwehr-Nacht)waren nicht in der Lage, die für das

Auffinden des Feindflugzeuges notwendigen Feinabstimmungen zu

liefern. So geschah es häufig, dass der Jägerleitoffizier den

Nachtjäger zwar in die unmittelbare Nähe des feindlichen Bombers

brachte, der Flugzeugführer aber wegen schlechtem Wetter oder

z.B. Neumond den Gegner nicht sah. Mit den an Bord der Bf 110

installierten Funkmessgeräten konnte der Bordfunker jetzt seinen

Flugzeugführer über die letzten hundert Meter an den Gegner

heranführen. Dies geschah beim Lichtenstein-Gerät durch das

direkte Anmessen des gegnerischen Flugzeuges. Das Naxos-Gerät

hingegen sprach auf das von den Briten verwendete

Radar-Navigationssystem "H2S" an (von den Deutschen nach dem

Fundort Rotterdam-Gerät genannt). Die englischen Wissenschaftler

waren sehr findig im Entwickeln von Abwehrmitteln gegen die

deutschen Funkmessanlagen. So fanden sie z. B. heraus, dass

einfachste Hilfsmittel wie Aluminiumstreifen bestimmter Länge,

zu Millionen aus Flugzeugen abgeworfen, dazu führten, dass die

gesamten an Bord oder am Boden befindlichen deutschen Messgeräte

blind wurden. Dies war solange der Fall, bis man auf deutscher

Seite ein Messgerät baute, das nicht von 'Düppelstreifen' lahm

gelegt werden konnte. So fand bis zum Ende des Krieges mit einer

Fülle von weiteren Entwicklungen ein hartes Ringen um die

jeweils bessere Elektronik statt. Die ursprünglich deutsche Idee

der Funkmesstechnik war durch die besseren industriellen

Möglichkeiten der Gegner, aber auch durch Fehlplanungen auf

deutscher Seite von den Alliierten zu einer den Krieg mit

entscheidenden Waffe gemacht worden. |

|

|

|

|

|

| Aktive Nacht-Zielsuchgeräte |

|

|

|

|

Die Formen der Antennendiagramme für Zielsuchgeräte

Telefunken FuG 202 »Lichtenstein BC«, Frequenz 490 MHz, Leistung 1,5 kW, Reichweite 200 m - 3,5 km |

Die Antennen für das BC an der Ju 88 |

|

Telefunken FuG 212 »Lichtenstein C 1«, Frequenz 420-480 MHz, Leistung 2,5 kW, Reichweite 300 m - 4 km |

Das Sichtgerät des FuG 212 |

|

Telefunken FuG 220 »Lichtenstein SN-2«, Frequenz 73/82/91 MHz später 37,5 und 118 MHz, Leistung 2,5 kW, Reichweite 300 m - 4 km |

Das Antennengeweih für das SN-2 an der He 219 A-2, rechts das Sichtgerät |

|

Das Antennengeweih für das SN-2 an der Bf 110 G |

|

Eine weitere Variante der Antennen zum SN-2, war der »Morgenstern«, hier ohne Verkleidung für Windkanaltests |

|

Telefunken FuG 240 »Berlin«, Frequenz 3250 - 3330 MHz, Suchwinkel 55°, Reichweite 300 m - 5 km |

Der Parabolspiegel für das »Berlin« an der Ju 88 G-6, rechts das Sichtgerät |

|

|

|

|

| Aktive Nacht-Zielsuchgeräte mit Rückwärtswarnung |

|

|

|

|

Siemens FuG 217 »Neptun«, Frequenz 158 - 187 MHz, Suchwinkel 120°, Reichweite 120 m - 5 km |

Die Form des Antennendiagramms für FuG »Neptun« |

|

Rechts, die Stachelantennen für das »Neptun« an der Fw 190, links das Sichtgerät |

|

|

| Die Stachelantennen für das »Neptun« im Windkanaltest |

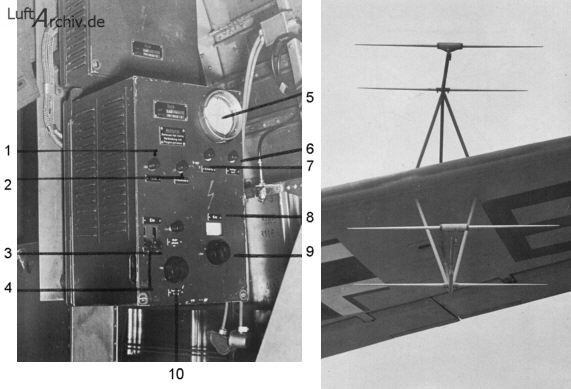

FuG 218 an der Ju 88 G-6 - Links, Bugantenne - rechts, die 'Rückwärtswarn-Antenne' am Leitwerk |

|

|

|

|

| Passive Nacht-Zielsuchgeräte |

|

|

|

|

Siemens FuG 227 »Flensburg«, Empfang 80-230 MHz, Reichweite 100 km |

| Links, Ju 88 G-1 mit »SN-2« Geweihantenne und »Flensburg« Flächenantennen, rechts das Sichtgerät »SN-2« und dahinter »Flensburg« |

Telefunken FuG 350 Z »Naxos Z«, Empfang 2500-3750 MHz, Reichweite 50 km |

| Die Bf 109 G-6/N zeigt hinter der Cockpit-Haube die Kuppel des »Naxos Z« |

Links die rotierende Stielstrahlantenne mit Antrieb und »Hochpaß« mit Detektor, |

| rechts das Sichtgerät und darunter, die (spätere) Anzeige (Ziel rechts vorraus) |

Die Form des Antennendiagramms für Schiffortungsgeräte |

|

|

? FuG »Atlas«, Schiffortungsgerät in Erprobung mit Fw 200 C-0 Wk.Nr.0023, Juli 1943 in Bordaux-Mérignac |

Die Antennen für das FuG »Atlas« an der Fw 200 C-0, rechts oben das Sichtgerät |

|

|

GEMA FuG »Rostock«, Schiffortungsgerät in Erprobung mit Fw 200 C-4, Reichweite 1km - 80 km |

Rechts, die Flächenantennen für das FuG »Rostock« an der Fw 200 C-4, links das Sichtgerät |

|

|

| 1 Oszillatorenabstimmung |

6 Helligkeit |

| 2 Vorkreisabstimmung |

7 Schärfe |

| 3 Röhrenheizung |

8 Entfernungsskala |

| 4 Umformer |

9 Entfernungsbedienung |

| 5 Braun'sches Rohr mit 0-Strich |

10 Verstärkung |

|

|

Die Bugantennen für das FuG »Rostock« an der Fw 200 C-4 |

|

Lorenz FuG 200 »Hohentwiel«, Schiffortungsgerät, Reichweite 1km - 80 km |

Die Antennen für das »Hohentwiel« an der Ju 188, rechts das Sichtgerät |

|

Die Antennen des »Hohentwiel« an der He 111 H |

Verkleinerte Breitbandantenne »Zaunkönig« an der He 111 H |

|